Nella storia della gastronomia sono moltissimi i piatti che imitano qualcos’altro: un’altra ricetta, un altro ingrediente, un cibo esclusivo, più ricco, più succulento o molto ambito. Di solito si tratta di ricette povere, che almeno nel nome, nel procedimento o nell’aspetto finale del piatto vogliono evocare una gran prelibatezza da giorni di festa. Solo per fare qualche esempio tratto dall’indice del mio piccolo blog, ecco il “ragù di nocciole” (che plagia nel nome e nel procedimento il suo celebre parente a base di carne macinata per condire i mitici “tajarin”), la “busecca matta” (una trippa in umido ancor più povera delle gustose frattaglie, perché realizzata con sottilissime listarelle di frittata), le ormai dimenticate “raviole turge” roerine (“raviole sterili” cioè senza ripieno per i tempi di magra), il “tonno di coniglio” (che ovviamente è fatto con il coniglio, e non con il pesce), oppure i salatini preparati con la “finta sfoglia” (qui la ricotta permette di ottenere una pasta simile ad una vera -e ben più complessa- pasta sfoglia). Gli esempi di questa curiosa pratica sono davvero tanti (specialmente nelle cucine regionali), e ve ne parlo oggi proprio perché aggiungo una nuova ricetta all’elenco: le “quaiette” cuneesi (a volte scritto anche “Quajette” o “Quaiëtte”). Ebbene sì, nel nome, e nella forma evocano delle piccole quaglie, ma in realtà si tratta semplicemente di un involtino. In Piemonte esistono diversi tipi di “quaiette, nel canavese ad esempio questo nome si riferisce a un piatto tipico del Carnevale fatto con dei rotolini di cotenna di maiale cotti in forno con i fagioli), ma nella “provincia granda” le quaiette sono una specie di morbida, gustosissima, polpetta avvolta in una fettina di carne. Certo, al giorno d’oggi pochi di noi metterebbero le quaglie al primo posto di una lista di leccornie, ma basta sfogliare uno dei numerosi, antichi, ricettari della nostra regione per rendersi davvero conto del posto occupato dalla pregiata selvaggina da piuma nei menù (qui si possono consultare gratuitamente i pdf de “Il cuoco piemontese perfezionato a Parigi del 1766″; e qui il “Trattato di cucina e pasticceria” di Giovanni Vialardi 1854) . È verosimile che un tempo le “quaiette” si preparassero con gli avanzi di carne, e non con i primi tagli del vitello (sotto la maschera, la loro anima da polpette impone la vocazione al riciclo dei rimasugli culinari), d’altro canto sono parenti strettissime delle celebri “grive” di Langa (le “grive” in dialetto sono i tordi, ma la loro imitazione povera prevedeva l’omento ripieno di fegato e carne di maiale aromatizzata con bacche di ginepro). Insomma il fascino gustoso della cacciagione è ancora ben presente nella cucina popolare del Basso Piemonte, e siccome questa è la stagione migliore per gustare le quaglie* , è senza dubbio anche la stagione migliore per gustare le “quaiette”. 😉

A presto amici bacucchini…

*Scriveva Giovanni Vialardi nel suo meraviglioso Trattato di cucina e di pasticceria moderna (1854) “QUAGLIE – Benchè si possano avere tutto l’anno delle quaglie tenute e ingrassate nelle gabbie, non saranno mai così buone come quelle delle vigne prese all’autunno, grassotte, nettate appena uccise, levando loro il gozzo e le budella, non troppo mortificate, mangiate arrosto sono un boccone finissimo e di facile digestione: convengono ottimamente persino ai convalescenti”.

QUAIETTE CUNEESI

Ingredienti per 6 “quaiette”:

3 grosse fette di vitello tagliate sottili (circa 300 g in tutto poi ogni fetta andrà divisa a metà, io spesso utilizzo il taglio per “scaloppine”)

3 hg di macinata di vitello

1 uovo

3 cucchiai colmi di formaggio grana (45 g circa)

2 Foglie di erba di San Pietro (eventualmente sostituibile con menta)

2 rametti da circa 5 cm di Santoreggia/Cerea (usare solo le foglioline)

Una decina di foglie di prezzemolo

Sale&Pepe nero macinato fresco

Burro, olio, 2 spicchi d’aglio, un mestolo di brodo vegetale caldo per la cottura

1 o 2 pomodori varietà “cuore di bue” (sostituibile con pomodoro in conserva o passata in inverno)

Procedimento:

Preparare il ripieno delle quaiette:

1. Lavare e mondare le erbe aromatiche (erba di San Pietro, Santoreggia e prezzemolo). Asciugarle con cura in un paio di fogli di carta da cucina, poi tritarle finissimamente su un tagliere. Tenere da parte.

2. In una ciotola mescolare la carne macinata con un uovo intero, il formaggio grana, le erbe aromatiche tritate, infine unire sale e un pizzico generoso di pepe nero macinato fresco.

Preparare anche i pomodori: lavarli, mondarli, pelarli e tagliarli in una piccola dadolata.

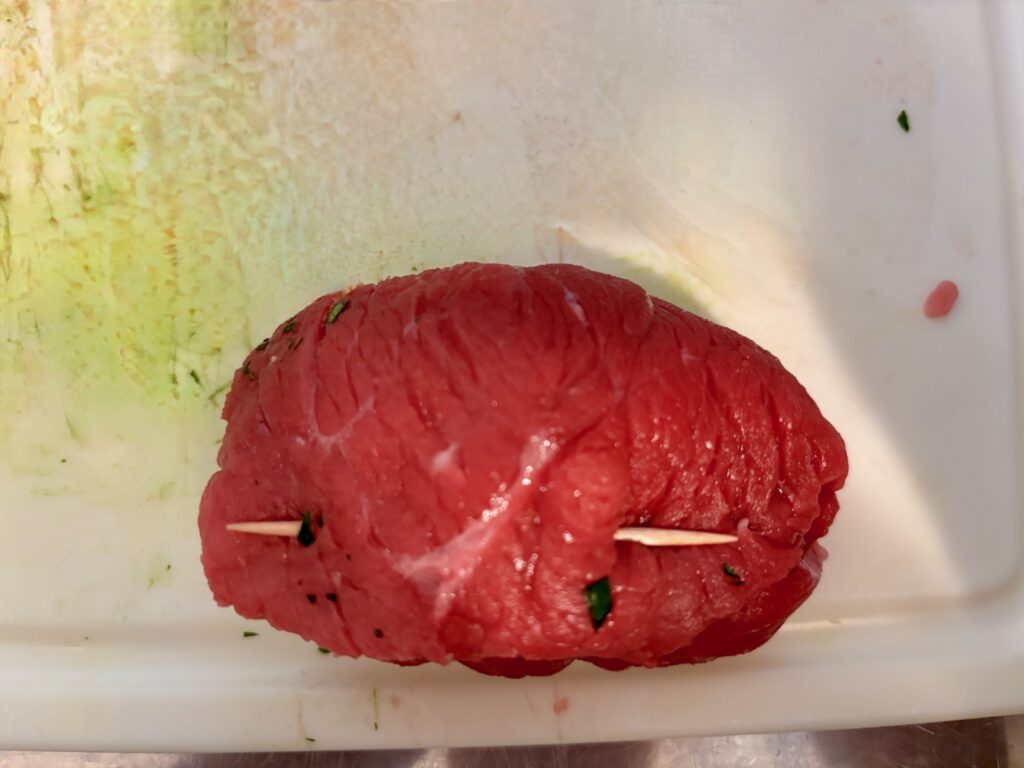

Sul tagliere stendere le fette di vitello, dividere ognuna a metà, poi assottigliarla ancora con il batticarne (con delicatezza per non lacerare la carne). Dividere il ripieno in sei grosse polpette. Adagiare ognuna su una fettina di carne. Arrotolare la fettina con dentro il ripieno cercando di sigillare bene i bordi: fermare con uno stuzzicadenti.

In un tegame sciogliere un bel pezzo di burro, farvi rosolare appena due spicchi di aglio pelati, divisi a metà e privati dell’anima. Quando il burro sarà caldo e spumeggiante adagiarvi le sei quaiette: farle colorire molto bene da ogni lato, prima di aggiungere la dadolata di pomodoro fresco e subito dopo il mestolo di brodo. Incoperchiare e proseguire la cottura a fuoco vivace per circa 30/40 minuti capovolgendo di tanto in tanto le quaiette e mescolando la salsa con un cucchiaio di legno (dopo i primi 10 minuti di cottura vivace, se asciuga troppo rapidamente abbassare il fuoco e unire altro brodo, ma non più di un altro mezzo mestolo). Le quaiette saranno pronte quando la salsa sarà ben ritirata e asciutta (è probabile che in cottura “l’involtino” si gonfi un po’ al centro assumendo la forma del torso di piccole quaglie, da cui il nome).

Secondo me le quaiette migliorano con mezza giornata di riposo, quindi si possono tranquillamente preparare con largo anticipo. Servire calde intere accompagnate dalla loro gustosissima salsa (rimuovere gli spicchi di aglio e gli stuzzicadenti prima di impiattare) o eventualmente tagliare ogni quaietta a rondelle.

Secondo me le quaiette migliorano con mezza giornata di riposo, quindi si possono tranquillamente preparare con largo anticipo. Servire calde intere accompagnate dalla loro gustosissima salsa (rimuovere gli spicchi di aglio e gli stuzzicadenti prima di impiattare) o eventualmente tagliare ogni quaietta a rondelle.

In Provenza sono “les alouettes sans tête”. Anche là il nome di un ingrediente piu’ raffinato viene utilizzato per indicare un piatto piu’ modesto.

Un caro saluto da Chianale!

Cara Olimpia, grazie di cuore per questo messaggio: è sempre molto interessante sapere che esistono piatti simili da un lato e dall’altro delle nostre montagne. E poi che bello, proprio non lo sapevo di queste “allodole senza testa”…cercherò la ricetta! Anche se quest’anno non ci siamo viste io vi penso sempre e con grande affetto…un abbraccio e grazie ancora per lo spunto curioso!

Le quaiette piemontesi diventano in Provenza ” alouettes sans tête ” : là le quaglie diventano allodole ma le due ricette si assomigliano molto.

Un saluto affettuoso da Chianale